[著者吉川英治はこう書いている。]

三国志は、今から約千八百年前の古典であるが、三国志の中に活躍している登場人物は、現在でも中国大陸の至る所にそのまま居るような気がする。

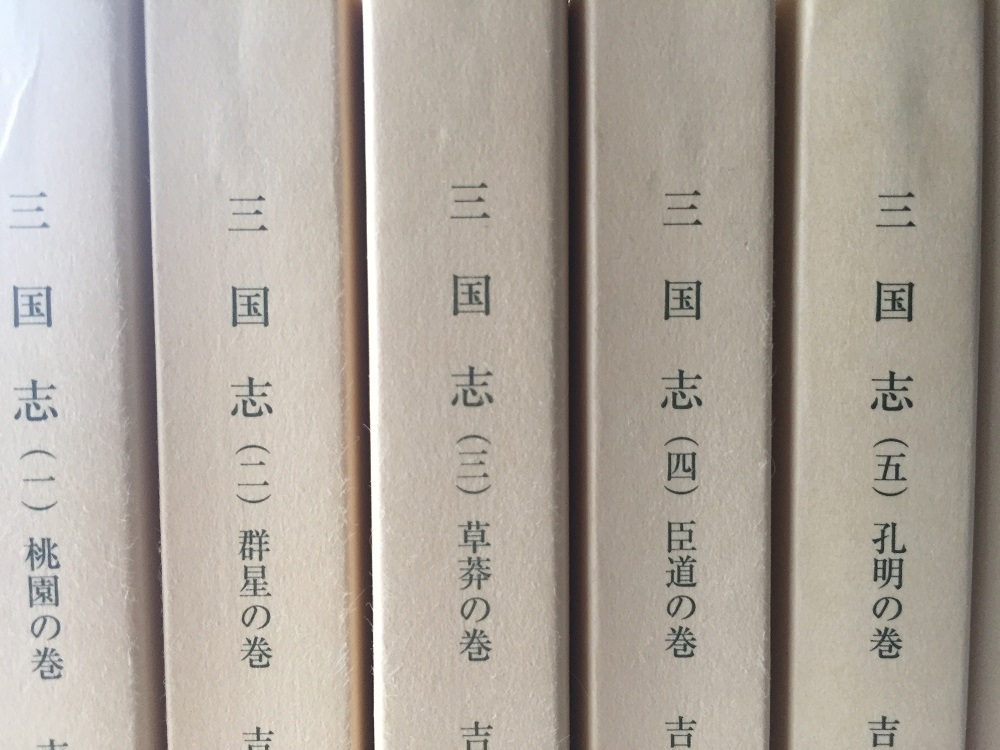

三国志には、詩がある。そのため、簡略にしたり抄訳したものでは、大事な詩味も失ってしまうし、もっと重要な人の心を打つものをなくしてしまうおそれがある。で私は、簡訳や抄略をあえてせずに、長篇執筆に適当な新聞小説にこれを試みた。

[ここで扱う]三国志は、正史ではない。けれど、後漢(ごかん)の第十二代霊帝(れいてい)の代から、武帝(ぶてい)が呉を亡ぼす太康元年(たいこうがんねん)までのおよそ百十二年間の長期にわたる治乱が書いてある。読む者に、百年の地上に明滅する種々雑多な人間の浮沈と文化の興亡とを、深く感慨にふけらせる魅力がある。

現在の地名と、原本(げんぽん)の誌(しる)す地名とは、当然時代による異(ちが)いがある。分らない旧名もかなりある。また、登場人物の爵位官職など、ほぼ文字で推察のつきそうなのはそのまま用いた。

原本には「通俗三国志」「三国志演義」その他数種あるが、私はそのいずれの直訳にもよらないで、随時、長所をとって、わたくし流に書いた。

これを書きながら思い出されるのは、少年の頃、久保天随氏の演義三国志を熱読して、夜遅くまで燈下(とうか)にしがみついていては、父に寝ろ寝ろといって叱られたことである。

関連記事