内容

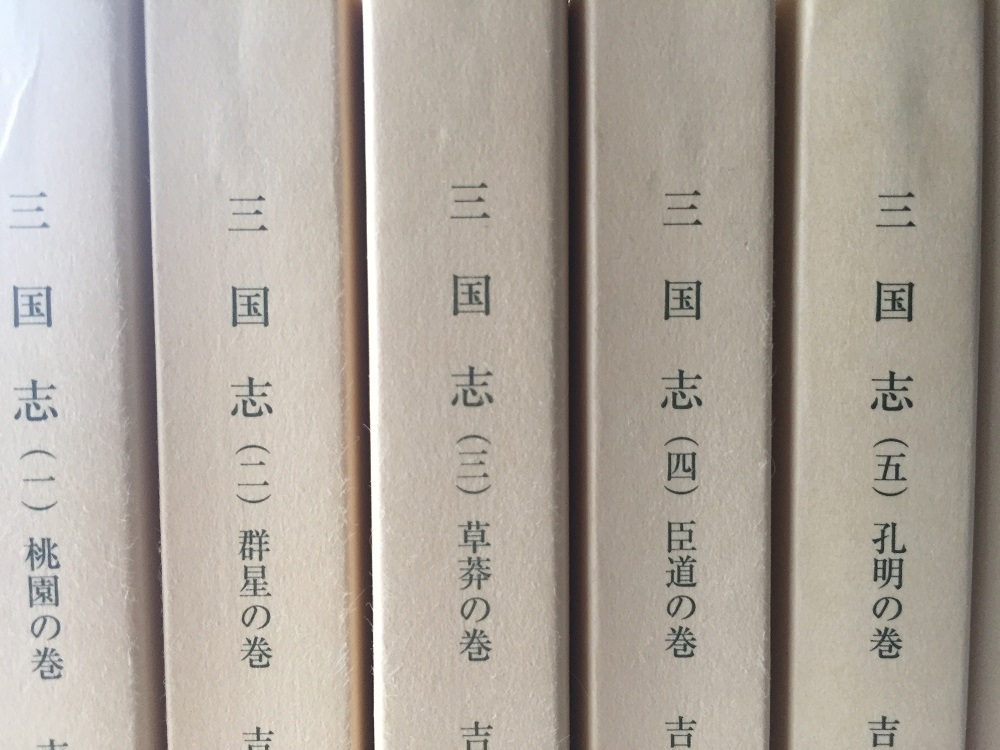

著者吉川英治(よしかわえいじ)は本作を、諸葛亮(しょかつりょう)の最期をもって本作を完とする。

↓

しかし諸葛亮亡き後の推移を知りたい読者のために、余話の後章で解説。

↓

著者が諸葛亮について、以下に語る。

↓

三国志は曹操(そうそう)に始まり、諸葛亮に終る二大英傑の物語である。

↓

諸葛亮は聖人型の人間ではない。賞罰には非常に厳しく、何事にも几帳面。公(おおやけ)に奉ずること、王室につくすこと、身を持(じ)することに終始していた。

↓

このような風格のある人の短所は、自らを律しているため、人に対しても非常に厳しい。それゆえ、人は諸葛亮に近づき難い。

↓

魏(ぎ)や呉(ご)と比べて、蜀(しょく)に人物が少ないのは、こうした所が原因なのかもしれない。

↓

蜀が魏に勝ち抜き得なかったのは、「漢朝復興」という目的が原因ではないか。

↓

民に受け容れられるものであったのか、疑わざるを得ない。民心は完全に漢朝から離れ去っていたからだ。

↓

諸葛亮には初め子がなかった。

↓

そのため、兄諸葛瑾(しょかつきん)の次男諸葛喬(しょかつきょう)をもらって養子とした。諸葛瑾は呉の重臣なので孫権(そんけん)のゆるしを得て送ったのであろう。

↓

諸葛喬は将来を有望されたが、病により二十五歳で命を落とす。

↓

諸葛亮四十五歳の時、初めて実子諸葛瞻(しょかつせん)をもうける。

↓

蜀亡ぶ年、諸葛瞻は三十七歳、諸葛瞻の子諸葛尚(しょかつしょう)

は十六・七歳、魏軍との戦いで命を落とし、諸葛亮の名を辱めなかった。

↓

著者吉川英治は諸葛亮を、偉大なる平凡人とたたえる。

↓

諸葛亮は、軍を移動すると、兵舎の構築とともに、空閑地に蕪(かぶ)の種をまき、育てた。軍糧副食物として絶好の物だったらしい。この蕪を民衆のあいだでは、諸葛菜(しょかつさい)と呼んでいる。

関連記事